研修

京都で合宿を行いました!

2019-05-06 ブログお知らせ過去の実績研修ESD人権環境学習総合学習

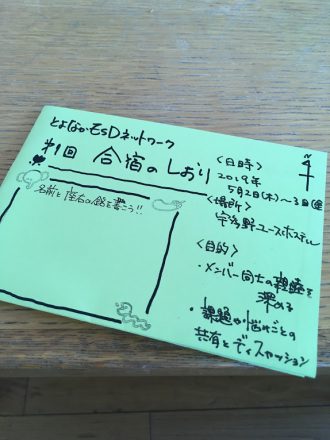

大型連休中の5月2日から3日。一泊二日で京都の宇多野ユースホステルにて合宿をしてきました。

参加したのは理事8名と若手スタッフ4名。理事長のスーツケースの中にあるのは・・夜のお楽しみ。

到着してまずは、オリエンテーション。合宿での目標共有とルールづくり。

副理事長の小池さん作のしおりには、謎解きが・・・これがなかなかの難問です。

会議室が開くまで、近隣の探検。新緑が目に鮮やか。

午後のワークの最初は、京都ユースホステル協会の佐藤さんによるレクチャー。

ユースホステルは単なる宿泊施設ではなく、青少年の学びの場として、様々な事業を展開されていることを知りました。インターンシップの受け入れはもちろんのこと、地域への出前授業や連携事業も行っており、我々の推進するESDとも重なる部分が多く、とてもワクワクするお話でした。

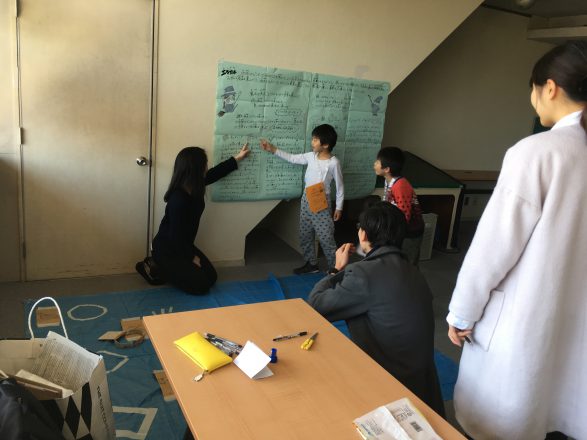

午後の後半は、いよいよディスカッション。法人のビジョン、ミッションを確認した上で、現状課題とのすり合わせ、現在行なっている事業の位置付けを行いました。その中で、私たちの考える「学び」とは?「自己肯定感を育む」とはどういうことなのか?それらを踏まえて、どんなことを展開していきたいのか・・・について、とことん話し合いました。

激しい?議論の後は、楽しい夕食&入浴。篠笛コンサートも楽しんだ後は、ディスカッションタイム第二弾。若手スタッフから理事に聞いてみたいこと、理事から若手スタッフに聞いてみたいことトーク。「えー!」とか「うそ〜」とかびっくりする内容が色々飛び交い、濃〜い時間に・・・

最後は、恒例のアナログゲームタイム。理事長のスーツケースに詰まっていたアナログゲームで大盛り上がり。いい大人が騒ぎすぎて、ユースホステルのスタッフさんに叱られました。ごめんなさい。

二日目は、山科醍醐こどものひろばの村井さんにお越しいただき、地域での取り組み事例や、子どもや若者に関わる時に大切にしたいこと、運営についてなどアドバイスいただきました。

昼食を終えた後は、京都市市民活動センターでお話を聞きました。

しみセンの歴史や事業について詳しく説明してくださったのは、スタッフの土坂さん。我々の運営する市民活動情報サロンのことも調べてくださった上で、情報提供のノウハウや相談対応についても丁寧にお話ししてくれました。

丸二日間、豊中を離れて、京都という趣のある場所で様々な学びを得ることができました。みなさん、お疲れ様でした。この経験は、これからの活動にじわーっと活きてくるのではないかと思います。

京都ユースホステル協会の佐藤さん、山科醍醐こどものひろばの村井さん、京都市民活動センターの土坂さんはじめスタッフの皆さん、ご協力ありがとうございました。

ESDセミナー「とよなか未来探検隊」の第2回目

2019-03-21 地域ブログ過去の実績研修ESD人権環境学習総合学習

3月9日の午前中はとよなか未来探検隊の2回目が蛍池人権まちづくりセンターにて行われました。前回は“食”と“豊中”がテーマでしたが、今回は“世界”がテーマで、ワークショップ『世界がもし100人の村だったら?』を行いました。

最初に今の世界人口を確認して、子どもや大人、シニアはどれくらいいるのか、どんな言葉(あいさつ)をしゃべっているのか、どこにどれくらいの人がいるのかを立ったり、座ったり、動きながらみんなで体験しました。「文字が読めない」ことをテーマにした識字の寸劇を見てもらい、文字が読めないと困ることや、文字がないから発展した絵や踊りなどの表現のことも学びました。またいろんな国に旅に行ったことがある大人スタッフが多かったので、文字が読めなくて困ったことを教えてもらいました。

そのあと、世界の様々な地域に住む家族の写真を見てもらい、どんな暮らしをしているのかを想像してもらいました。実は1週間の食糧とともに写っている写真です。どんな地域に住む人かな?どんなものを食べているのかな?4人家族にしては多くないかな?これを入れる冷蔵庫を持っているのかな?お家に仕切りや家具が全然ないね、等々、いろんな意見が出ました。

小学校低~中学年の子どもたちが多かったので、貧富の差など世界の課題のことを知ってもらうよりは、世界にはいろんな人がいて、いろんな暮らしがあることをまずは知ってもらうことを目的にプログラムを組みました。

午後は、『2030年 とよなかの未来を救え!~3つのミッションをクリアせよ~』を開催しました。今から11年後の未来のまちが、すべての人や生き物にとって安心して暮らすことができる場所であるために、自然、まち、世界をテーマにした遊びのミッションに取り組んでもらいました。

豊中市の地域団体がたくさん出展してくださっており、蛍池のことが分かるカルタ、身近な蝶と植物の展示、エシカル(フェアトレードやエコのことが分かる)な輪投げ、フィリピン・ルーマニアの遊び、地球温暖化防止DVD上映等々バラエティに富んだコーナーがたくさん!

豊中未来応援隊の子どもたちは、先週作った『豊中の生き物ゲーム』のコーナーを担当しました。これはドイツのボードゲーム、『ぶたはとべるの?』という、生き物の特徴をあてるゲームを豊中の生き物バージョンにして遊ぶコーナーです。例えば「蛍」の絵を見てもらい、何を食べているのか?何本足か?ハネはある?空は飛べる?卵から生まれる?しっぽはある??などをお客さんに考えてもらいました。

子どもたちは3チームにわかれ、チーム内でゲームの説明をする人、問題を出す人、答え合わせをする人と役割分担をして、お客さんにゲームを楽しんでもらいました。

子ども約50人と出展者・ボランティアの大人約50人の、約100人の参加があり、どのコーナーからもにぎやかな声が聞こえてきました。カードゲームやクイズなどの遊びをきっかけに、豊中や世界のことを考えてくれたら嬉しいです。(大橋)

市内の保育所で研修を担当しました!

去る10月24日(ずいぶん、前になってしまってすみません)

東丘保育所の職員研修に呼んでいただき、対談とワークショップをさせていただきました。

研修に参加してくださったのは、保育士さんだけでなく、事務や給食、サポートスタッフさんなど総勢30名以上!

熱気あふれる会場にお招きいただきました。

冒頭に大和園長から、日常の保育に関わる心構えを伝授。

その後、いつも子育て広場でお世話になっている地域支援保育士の永峰先生と対談!

先生から地域のお母さんたちが抱える悩みや千里独特の課題(転勤族が多いため、地域から孤立している

保護者が多いなど)をお話ししていただきました。

保育に関わるスタッフの何気ない一言が、お母さんたちの心の支えになっていたり・・・

逆に傷つけてしまうことになってしまっていたり。

地域に関わる中でのお話を聞くことで、園内では見えなかったことが、たくさん見えてきたようです。

後半は、TENオリジナルの「ご近所さんゲーム」保護者編。

グループごとに分かれて、カードに書かれた様々な家族になってもらいました。

今回は、最近保育所にも増えてきたという外国人家族になりきる設定も追加!

日本人なら当たり前・・と思っていることが、外国人家庭には難しかったり・・・

逆に、サポートがあれば実現できることも増える!ということを実感してみたり。

グループごとの発表を聞き合いながら、互いに学び合う時間となりました。

保育所の職員の皆さん、仕事終わりの貴重な時間に研修にご参加くださいまして

ありがとうございました。

パワフルな職員の皆さんに、こちらも元気をいっぱいもらえたひと時でした。

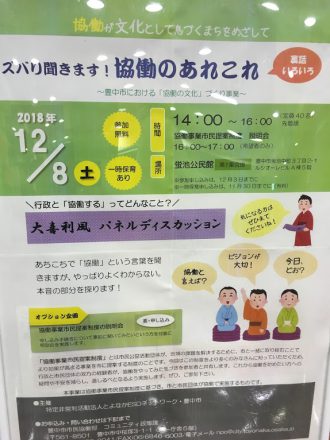

ズバリ聞きます!協働のあれこれ!を開催しました。

去る12月8日に『ズバリ聞きます!協働のあれこれ!』と題した会を開催しました。

これは豊中市の「協働事業市民提案制度」をより知ってもらうために、行政と市民団体の協働経験者が、協働をやってみた気づきを参加者と共有することが目的の会です。

協働事業市民提案制度とは市民公益団体が、地域の課題を解決するために、市と一緒に取り組むことでより効果が高まる事業を市に提案する制度のことで、この会はコミュニティ政策課と当団体の協働事業です。

(…と、なんだか小難しい前置きとなってしまいましたが、簡単に言いますと、豊中市をより良い街にするために、市の職員さんと市民で一緒に考えていこうという制度があるのですけれど、豊中市の職員さんの考え方ややり方と、市民のそれでは違うこともあるので、実際やってみた方に感想を聞いて、これからやってみたい方の参考にしてもらう会です。)

会の始まりは、コミュニティ政策課から協働事業市民提案制度の簡単な説明や、当団体からこの制度をよりよくするための今年度の取り組み紹介があったあと、過去の協働参加者をお迎えしてパネルディスカッションを行いました。

今回はパネラーに市民側として、まちづくりにつなぐ景観調査をされたとよなか・歴史と文化の会の吉岡正起さん、リサイクル本の活用による図書館の活性化に取り組まれた しょうないREKの小池繁子さん、行政側として庄内図書館長 須藤有美さん、教育委員会から野田一広さん(初期にしょうないREKに関わっていた)をお迎えしました。

大喜利形式のパネルディスカッションということで、会場には暖簾や座布団を用意しました。

大喜利で人気のテレビ番組の音楽に合わせてパネラーが登場すると会場はリラックスした雰囲気に。

大喜利のお題は協働をやる中で「期待していたこと」、「びっくりしたこと」、「ここだけのお金の話」、「良かったこと」、「みんなに伝えたいこと」で、各テーマに沿って4人のパネラーにお話ししてもらいました。

「良かったこと」では、行政側としては、「図書館が既存の業務だけでなく地域に開かれた場所になったことで注目されて、働く人のモチベーションが上がったこと」。

市民側としては「10年くらいやってきたので、いろんな豊中市の職員さんと知り合いになり、部署も変わるのでまた違う部署として関わってくれること」という双方にメリットがあったというお話がありました。

また最後に、学識として関わってくださっている、龍谷大学政策学部長の只友先生より「協働とは漢方薬のようなもの」というコメントをいただきました。なるほど。即効性はないけど、じわじわ効いてきます。

そのあとの質疑応答では、会場からの多くの質問が寄せられて、関心が高いのだと感じました。

“協働”と聞くと難しく感じられるかと思いますが、協働が文化として息づくまちをめざして、行政と市民が協働することに対する不安を減らしたり、互いのニーズがマッチするような出会いの場づくりを今後とも作っていきますので、ぜひご参加ください。

以下、参考として

とよなか・歴史と文化の会 (http://4415.info/)

まちづくりにつなぐ景観調査

能勢街道周辺の歴史的なつらなり 及び景観特性を浮き彫りにする調査を行う。調査の過程及び調査の成果物を活用し、市民の景観に対する意識の醸成につなぐことで、自身も豊中を築く一員であるという当事者意識を伴った「誇り」を感じてもらう。

しょうないREK(https://www.facebook.com/ShounaiREK)

リサイクル本の活用による図書館の活性化と地域における共生を推進するための事業

図書館の除籍資料を販売し、公益 活動を通じて市民に還元される協働事業を実施している。売上金をもとに地域課題に対応したイベントや、地域のお祭りなどで出張販売 (古本市)を開催している。

ズバリ聞きます!協働のあれこれ!

ズバリ聞きます!協働のあれこれ!

協働事業市民提案制度をより知ってもらうために、行政と市民団体の協働経験者が、協働をやってみた気づきを参加者と共有します。

●日時:平成30年12月8日(土曜) 14時~16時

●場所:豊中市立蛍池公民館 第1集会場(豊中市蛍池中町3-2-1)ルシオーレビルA棟5階

●内容:行政と「協働する」ってどんなこと?大喜利風パネルディスカッション

講座終了後に希望者を対象に協働事業市民提案制度の説明会も実施します。

※参加申し込みは、12 月 3 日までに

※一時保育申し込みは、11 月 30 日までに(有料)

https://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/npo/katudo/kyodojigyo/ugoki/0531kickoffmeeting.html

●主催

特定非営利活動法人とよなかESDネットワーク・豊中市

●お申込み・問い合わせは下記まで

豊中市市民協働部 コミュニティ政策課

〒561-8501 豊中市中桜塚3-1-1(第一庁舎5階)

電話(06)6858-2041/FAX(06)6846-6003/電子メール npo@city.toyonaka.osaka.jp

豊中市における「協働の文化づくり」キックオフミーティングを開催

さる5月31日。

豊中市文化芸術センターにおいて、豊中における「協働の文化づくり」キックオフミーティングを開催しました。

これは、豊中市の協働事業市民提案制度を活用し、市と協働で「協働のしくみ」について見直そう、協働を「文化」にしよう!

という取り組みの一環です。

昨年一年間かけて提案→プレゼンテーション→成案化に向けた準備会を重ね、この4月に晴れて成案化。

いよいよ始まるよ!という意識づけと、職員研修も兼ねて、市民のみなさんにも加わっていただきながら、キックオフミーティングをコミュニティ政策課との協働で開催しました。

冒頭に市長からの挨拶を頂戴し、その後コミュニティ政策課から制度の説明を。

最初の講演では、長く豊中市の市民公益活動審議会に関わってくださっている直田春夫さんより、

今までの協働について振り返ると同時に、豊中市の協働の仕組みや他市の事例、最後に「今後の協働」について語っていただきました。

その後、「ハタ坊・うりぼうの協Doクイズ」を実施。

・平成28年度の豊中市役所内での協働事例は何件?(答えは356件)

・協働事業市民制度の提案数は、できた当初から増えてる?減ってる?(答え:あまり変化がない)

といった難しい内容から、意識調査まで。

最後は、

「協働」事業で一番大切にしたいことは?

これは、多くの参加者が「対等な関係性を保つこと」という回答でした。(ちゃんと実践してね)

クイズの後は、全員参加のワークショップ。

1つ目のお題は「文化」について。

協働の文化について考える意味合いも兼ねて、「文化」で思いつくことを紹介してもらいました。

2つ目のお題は、外国人が喜ぶような「豊中みやげ」をみんなで考えよう!

最近、外国人観光客の宿泊も増えている豊中市。であれば、協働のシミュレーションも兼ねて、お互いの

得意技も紹介しながら、協働で「おみやげ」を考えるプロセスを体験してみよう!という企画を実行してみました。

そもそも豊中の名物ってなに? 空港があるよね。いい写真スポット知ってます。

絵を描くのも得意!じゃ、絵葉書にしてみようか。給食の体験もいいんじゃない?

中学生のブラスバンドは、日本でもトップクラスですよ・・・

などなど・・・多岐にわたる豊中ネタやアイデアが飛び交いました。

最後は時間切れ・・・で、なかなかフカボリすることができませんでしたが、

・みんなで得意技を寄せ合い、一つの目的に向かって事業を進めること(協働)

・行政だけでなく、市民や事業者など多様な主体と協働することで、より効果的な成果が得られるということ

・そして何より、誰かと何かを進めることはおもしろい!と思えること

それが、協働の文化につながるのではないでしょうか・・・ということを共有し、

キックオフを終了いたしました。

豊中市の協働推進員の皆さん、市民団体の皆さん、お子さんを保育に預けて参加してくれたママさんたち、他市からのNPO、事業者の皆さん・・・大勢のご参加ありがとございました。

また、準備から企画、当日の運営まで、対等な関係性を大切にしながら、協働で取り組んでくださった

コミュニティ政策課の皆さん、本当にありがとうございました。

さぁ、これから「協働の文化づくり」スタートします!!

豊中市における「協働の文化づくり」事業 キックオフミーティングを開催します!

当法人が一昨年から準備を進めて来た、協働事業市民提案制度での事業が

いよいよ成案化されました!!

そのキックオフとして、豊中市の協働推進員研修にも位置づけていただき、

市民と行政職員が「協働の文化」について語り合うワークショップを行います!

協働協働ってあちこちで言われているけど、豊中はどうなの?

協働っていう言葉は聞いたことあるけど、実際はよくわからない

協働ってすでに言い尽くされた感じだけど、「文化」ってどういうこと?

そんな思いを一緒に共有する時間にしたいと思います。

***************************

豊中市における「協働の文化づくり」事業

キックオフミーティング

日時:2018年5月31日(木)14:00〜16:00

場所:豊中市文化芸術センター(豊中市曽根東町3−7−2)

定員:40名(先着順)一時保育申し込みは18日まで

1)講演 「豊中市における協働の今」

講師 直田 春夫さん(豊中市市民公益活動推進委員会会長・NPO法人 NPO政策研究所 理事長)

2)事業紹介 「協働あるある旗揚げクイズ」

協働を進める時に起こる「あんなこと」「こんなこと」

涙と笑いをみんなで共有しましょう

3)ワークショップ 「協働の文化」ってどういうこと?

協働の言葉は知っているけれど、「文化にする」ってどういうことなのかをみんなで考えます。

協働団体

(申込先はこちら→)豊中市市民協働部 コミュニティ政策課

電話 06−6858−2041

FAX 06−6846−6003

電子メール npo@city.toyonaka.osaka.jp

特定非営利活動法人とよなかESDネットワーク

お問い合わせはこちら

***************************

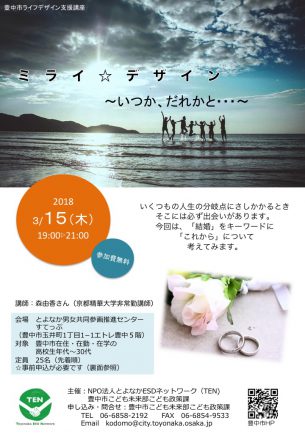

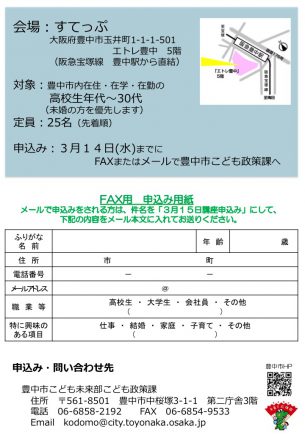

ミライ☆デザイン 〜いつか、だれかと〜

ミライ☆デザイン 〜いつか、だれかと〜

いくつもの人生の分岐点にさしかかるときそこには必ず出会いがあります。今回は、「結婚」をキーワードに「これから」について考えてみます。

日時:2018年3月15日(木)19時から21時

会場 とよなか男女共同参画推進センター

すてっぷ

(豊中市玉井町1丁目1−1エトレ豊中5階)

講師:森由香さん(京都精華大学非常勤講師)

対象 豊中市在住・在勤・在学の

高校生年代〜30代

定員 25名(先着順)☆事前申込が必要です

申し込み・問い合わせ

豊中市こども未来部こども政策課

住所 〒561-8501 豊中市中桜塚3-1-1 第二庁舎3階

電話 06-6858-2192 FAX 06-6854-9533

Email kodomo@city.toyonaka.osaka.jp

主催:NPO法人とよなかESDネットワーク(TEN)

豊中市こども未来部こども政策課

「協働の文化づくり」の取り組みを見学していただきました。

1月19日(金)

開発教育協会が主催する「学び合いフォーラム」の一環で、東京と八王子からお越しいただき

豊中のとりくみを見学していただきました。

メインの取り組みの前に、会場となる市役所周辺の「まちあるき」を開催。

阪急岡町駅を出発して、伝統工芸館へ。古墳の資料等、岡町の歴史資料が満載でびっくり!

石塚古墳を見学して、岡町図書館へ。山田洋次さんのコーナーを見学。

土手嘉さんで、昼ご飯を食べた後に、原田神社や岡町の商店街などをブラブラし、

コミュニティカフェkittoを見学した後、この日の

メイン会場となる豊中市役所へ到着しました。

豊中市役所では、とよなかESDネットワーク(以下TEN)が、豊中市コミュニティ政策課との

協働事業として取り組もうとしている「協働の文化づくり」検討会を見学。

これまでの動きをお伝えしてから、実際に検討会をしている様子を

外野からひととおり見ていただいた後に、意見交換を行いました。

関東からの参加者からは、市民提案制度が上手く活用されていない

のは、なぜか?いつからなのか?といった質問や、行政職員として

「協働」をどう捉えているのか?といった質問が投げられました。

上手く活用されていない理由については、いくつか原因は推測されるものの

実際の理由をこの事業で検証していくことや、職員間でも協働に関する

認識の差があることなどが伝えられました。

また、「なぜ協働なのか」という質問に対して、TENのメンバーの一人から

「むしろなぜ協働しないのか?その理由がわからない。」といった意見も

出されました。

行政職員が、協働に対して「やりがい」を持てるしくみも必要。

協働する主体それぞれが、互いによく知り合うことで、視点が変化し

どちらも成長できることが大切。

地域課題=行政課題+X である。

行政がなかなか取り組めない、もしくは認知されにくい

Xについて「見える化」し、共に協働できるしくみが、今回

見直そうとしている市民提案制度ではないか。

などなど・・・熱い議論が交わされました。

後半は、協働を実感してもらえるゲームの体験会。

アイスブレイクでは、「かたろーぐ」というゲームで「転職したい職業」に

ついてお互いに当てっこ。

その後、それぞれの得意技を使って、課題を解決するゲームを

体験してもらいました。

同じような立場の方々多かったので、リソースの提供は難しかった

ものの、それぞれの団体の課題を共有し、アイデアを出し合う

時間として、大いに盛り上がりました。

最後は、市役所内の見学ツアー。兄弟都市である沖縄の展示や

シーサーを確認。市民でも、意外に気づいていないメンバーが多く

発見の多いツアーとなりました。

夕方からは有志で懇親会。イタリア料理を味わい、解散となりました。

遠方から参加してくださったみなさん、お疲れ様でした!

豊中第13中にてワークショップを行いました

2017-09-03 地域ブログ学校授業過去の実績研修ESD人権環境学習総合学習

去る8月31日の午後。

13中学校PTA主催で行われた「世界が100人の村だったら」ワークショップに、

正阿彌、森、上村の3名で行ってまいりました。

この企画は、1月に行われた(仮称)とよなか大学院プレ事業に参加していた

保護者の方が、「ぜひ、うちの中学校でもやってほしい」ということで

実現した企画です。13中では、毎年夏休みに、中学生に向けてPTA主催で学びの

機会を設けているそう。実際に我々のワークショップを体験した方からのオファー

ということで、ワクワクしながら会場に向かいました。

前日まで、なかなか申し込み者がなく、もうこれは大人向けにしましょうか・・と

話していた矢先、クラブ単位での申込が多数有り、結局参加してくれた生徒は42名。

先生や保護者にも入ってもらい、50名を越えるワークショップとなりました。

導入は、世界の人口をWEBページで見てみます。刻々と増える人口に驚く生徒達。

人口が増えるとどんなことが起こると思う?

1人1人が、自分達の暮らしと結びつけて考えます。

次に全員違う内容のことが書かれた役割カードに従い、男女や年齢で分かれてみます。

それぞれの国の言葉であいさつした後、大陸ごとに分かれます。

アジアはもちろんぎゅうぎゅうになるのですが・・・

恥ずかしくて、動いてくれないかな?という我々の心配はどこへやら。

「きつーい」「座れない!」「なんやこれ?」

楽しみながら、大陸の輪の中に入ってくれました。

その後、PTAのみなさんにも協力してもらって識字の寸劇をしました。

これは、テキストをちょっとアレンジしたTENオリジナルの寸劇です。

字が読めない、書けないということは、どんなことになるの??

普段当たり前と感じていることを改めて考え直す機会を持ってもらいました。

最後のクライマックスは、「富の分配」です。

所得の多い順から3つのグループに分かれて、おやつの袋をもらいます。

袋の中味は、お馴染みハッピーターン。人数分あるはずのお菓子なのに

あれ?配分がおかしい・・・生徒達は、どうしていいか悩みはじめます。

「おれら少なすぎるのに、あっちは2個ももらってる」

「おかしいやろ」「奪ってこい」

さすがに、小学校でやった時のようなケンカはなかったものの、ちょっとした

口論があり、不公平感と世界の現実をみんなで感じとってくれたようです。

ここまでの一連の体験について、ワークシートに記入し、自分達に

できることを考えました。

最後は、若者が社会に向けて動いたことの一例として

バレンタイン一揆の映画やNPO法人インターナショクナルの活動を紹介。

生徒達は、お兄さんお姉さん達の活動を真剣なまなざしで受け止めてくれました。

今回はクラブ単位の参加だったので、学年を越えてさまざまな男女が

参加してくれたため、互いに多様な意見を聞くことができたことが

大きな収穫でした。また、校長先生をはじめとして、保護者のみなさんの

協力体制もすばらしく、通常の授業よりもゆったりとした雰囲気で

行うことができました。何より、主旨を理解してくださった保護者からの

依頼ということが、私たちにとっても大きな喜びでした。

今後も、授業時間だけにこだわらず、さまざまな依頼にこたえていきたいです。

参加してくれた生徒のみなさん、13中の先生方、何よりPTA運営委員のみなさん

貴重な機会をありがとうございました。