過去の実績

【自治会総会にてワークショップをしてきました】

【ライフデザイン支援出前講座に呼んでいただきました!】

2023-08-29 地域ブログ学校授業過去の実績研修ESD人権総合学習

ボランティア講座の1回目を開催しました!

2023-08-29 地域ブログ子どもの居場所ネットワーク「いこっと」過去の実績研修

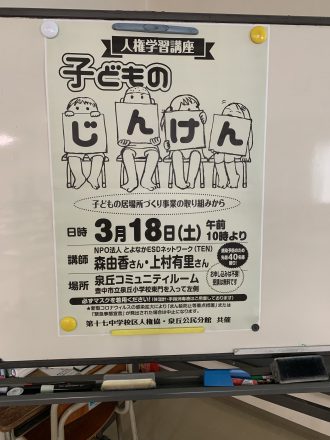

人権講座「子どもの人権「子どもの権利条約」から考えよう」

2023-03-18 地域ブログSDGS過去の実績研修ESD人権

【令和4年度(2022年度)子どもの居場所支援ボランティア講座を終了しました!】

2022-11-27 地域ブログ子どもの居場所ネットワーク「いこっと」過去の実績

【令和4年度(2022年度)子どもの居場所支援ボランティア講座を終了しました!】

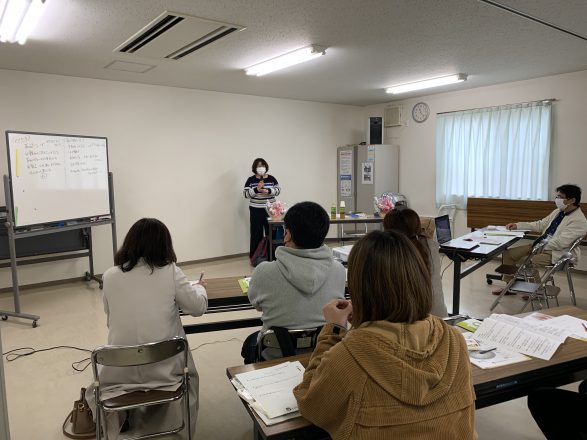

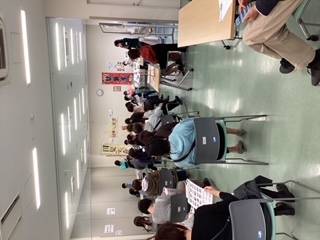

今回のボランティア講座には、のべ90名あまりの受講生の方々にご参加いただき、3ヶ月にわたる連続講座を無事終えることが出来ました。

ご講演くださいました先生方、そして第3講にて出展くださった居場所の運営者の皆さま、ご協力ありがとうございました。

第一回講座は「こどもには、チカラがある」というタイトルで、講師に浜田進士さんをお迎えして、子どもをエンパワーメントを支える大人の役割についてお話いただきました。

「大人の良かれが子どもにとって一番いいこととは限らない」

子どもの声を聞くことの大切さを改めて考える貴重な機会になりました。

第二回講座は、児童養護施設で暮らす子どもたちへの支援から考える

というテーマで、豊中市内にある児童養護施設「翼」の施設長土井聡子さんのお話をお聞きしました。施設の子どもたちの様子から、子どもに関わるときに大切な視点を学びました。

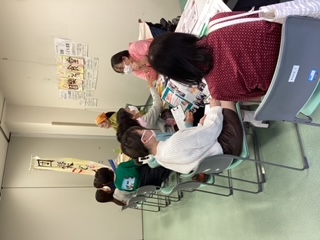

第三回講座は、これまでと打って変わって、見本市形式で開催。

いこっとに登録されている子どもの居場所運営者の皆さんに協力いただき、活動のプレゼンタイムを経て、それぞれ受講生が関心のある居場所のブースを訪問。詳しくお話を聞きました。

この講座を通じて、地域で子どもを支えたい方々が、こんなにもたくさんおられるということに、我々スタッフも感銘を受けました。お一人お一人の思いを大切に、地域での居場所づくりを伴走していきたいと思います。受講生の皆さん、今後もよろしくお願いします。

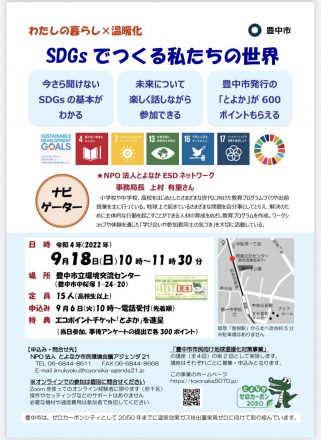

「SDGsでつくる私たちの世界」を担当しました

2022-09-23 地域ブログSDGS過去の実績ESD環境学習総合学習

豊中市立環境交流センターで開催された、SDGsについて学ぶ連続講座の一つとして「SDGsでつくる私たちの世界」を担当させていただきました。

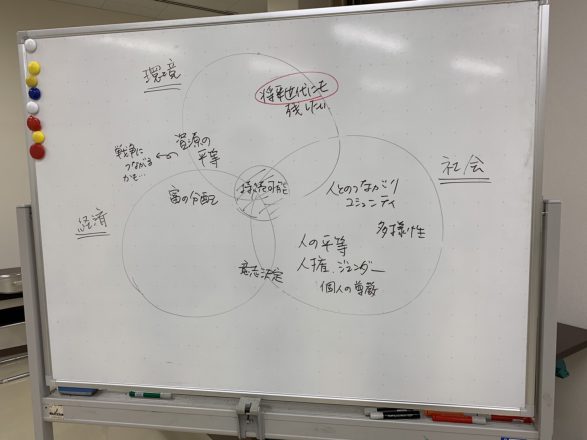

今回は、SDGs誕生までの流れを紐解きながら、「持続可能な開発」がなぜ必要とされているのか、これからの10年にはどのような「開発」が必要なのか、をグループワークを交えながら参加者と一緒に考えました。

これまで「SDGs」や「持続可能な開発」という言葉は耳にしていても、実際に私たちの生活とどのように繋がっているのか、具体的にイメージするのは難しく感じる方も多いのではないでしょうか。

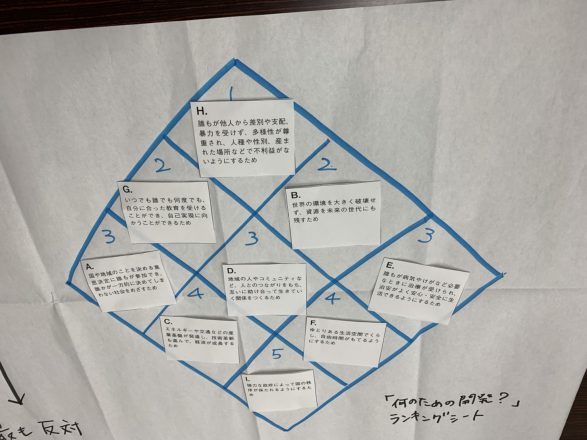

そこで、「開発」の目的やあり方、方向性が多様であることを知り、これからの10年で必要とされる「開発」について話し合うためのグループワークを実施しました。

異なる9つの立場や視点から、参加者それぞれにとって必要と考える「開発」をランキングしていき、ワークのなかで共有していただきました。

同じ意見・考え方のものもあれば、それぞれの価値観によって異なる部分もあったり、参加者の個性が感じられるグループワークとなりました。

また、世界のどこかで起きている出来事ではなく、より身近な、自分ごととして真摯に向き合って取り組んでいただいている姿が印象的でした。

今回の講座が、世界を変革する小さな一歩を踏み出すきっかけになればと思います。(鈴木)

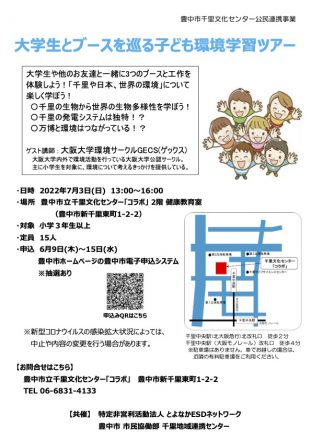

【大学生とブースを巡る子ども環境学習ツアー@千里文化センター「コラボ」を開催します!】

2022-06-05 地域ブログお知らせESD環境学習総合学習

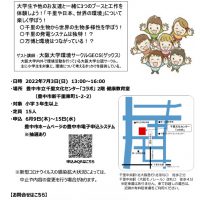

【大学生とブースを巡る子ども環境学習ツアー@千里文化センター「コラボ」を開催します!】

千里文化センター「コラボ」さんの多大なるご協力を得て、

阪大環境サークルGECSの皆さんをゲスト講師に迎えての

環境学習イベントを開催します!

・日時 2022年7月3日(日) 13:00~16:00

・場所 豊中市立千里文化センター「コラボ」 2階 健康教育室

(豊中市新千里東町1-2-2) ・対象 小学3年生以上

・定員 15人

・申込 6月9日(木)~15日(水)

豊中市ホームページの豊中市電子申込システムからお申し込みください。

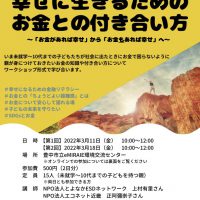

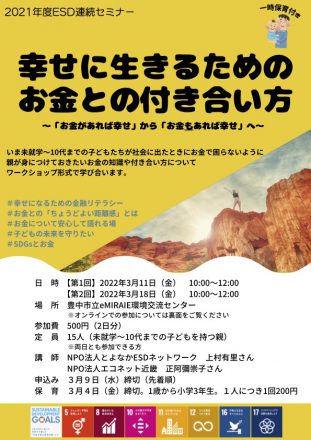

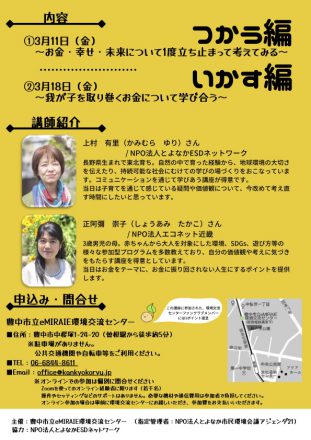

ESD連続セミナー 「幸せに生きるためのお金との付き合い方」

【SDGs視点でお金のことを考えます】

今年もESDセミナーのコーディネーターをやらせていただきます。

子育て世代向けに「お金」の講座。

一般にやられている「貯め方」とか「増やし方」ではなくて

お金に惑わされない「生き方」を考える内容です。

ESD連続セミナー

「幸せに生きるためのお金との付き合い方」

〜「お金があれば幸せ」から「お金もあれば幸せ」へ〜

第一回 2022年3月11日(金)10:00-12:00

第二回 2022年3月18日(金)10:00-12:00

対象 未就学〜10代までの子どもを持つ親 15人

(一時保育つき)

会場・主催・申し込み

豊中市立eMIRAIE環境交流センター

(豊中市中桜塚1−24−20)

TEL 06-6844-8611

子どもの居場所支援ボランティア連続講座第二回を終了しました!

2021-10-26 地域ブログ子どもの居場所ネットワーク「いこっと」過去の実績ESD

子どもの居場所支援ボランティア連続講座第一回を開催しました

2021-10-17 地域ブログ子どもの居場所ネットワーク「いこっと」過去の実績