ブログ

第5回ちゃぶだい集会を開催しました。

2017-09-01 地域ブログちゃぶだい集会お知らせ過去の実績ESD人権

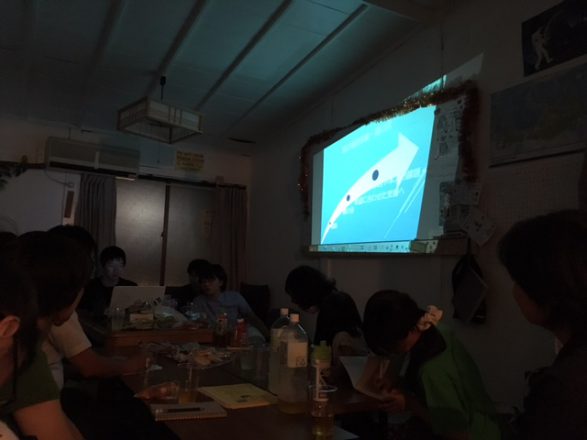

8月のちゃぶだい集会は、吹田で活動しているNPO法人「ここ」の三科さんはじめスタッフさんにお越しいただき、フリースクールについて話題提供いただきました。

この日集まった参加者は、大人8名とお子さん2名。TENのスタッフ3名に、ここのメンバー3名と総勢16名。

会場となった「しょうないガダバ」の2階が熱気で溢れました。

まずはじめに、参加者から簡単な自己紹介をしてもらった後に、三科さんからパワーポイント使って活動の説明。

「ここ」のあゆみや、最近の活動風景などを紹介していただきました。

後半は、感想を交えながらの意見交換でした。

学校外の居場所の必要性であったり、学校以外の場がもっと多様であるべきという意見や

学校になじめない人が出てきた場合、学校以外の選択肢がもっとあった方がいい。

学校に行かなかった子が、社会と接点を持つには?

学校以外の選択をする子に対しての「社会のまなざし」を変えていく必要があるのでは。

フリースクールが継続するためには、資金も必要。

月謝での収入を安定的に確保する⇔もっと寄付を呼びかける。

フリースクールのイメージを変えていく必要もあるのではないか。

「学校」というものが、既存のイメージにしばられないことが大切。

学校教育を受けないと「普通」じゃないという固定観念。

では、「普通」ってどういうこと?

→この後しばし「普通」とはどんなことなのか、熱い議論が交わされました。

「ここ」さんからは、フリースクールに来ている生徒たちに必要なのは「生きる力」だと。

衣食住からはじまる「生活力」が身についていない子が多く、まずはそこを整えて

あげるだけで勉強に対する意欲が高まることもある、ということも教えてもらいました。

子どもが変わっても、親が変わらないと根本解決にはならないケースもある。

実は、しんどいのは子よりも親だったりすることも・・・

親子が離れた方が上手く行くケースもある。

親自身が、話しを聞いてもらっていないのではないか。

であれば、親のサポートは、どうしていくべきなのか・・・などなど、

参加者からもさまざまな意見が寄せられました。

まだまだ話しは尽きないままに時間切れ。おひらきとなりました。

この日も、さまざまな形で子どもに関わる参加者が来てくださり、それぞれに新たなつながりが

できたようです。

話題提供してくださった「ここ」のみなさん、参加してくださったみなさん

ありがとうございました。

次回のちゃぶだい集会は・・・スペシャルバージョン。

いつもと会場・日程が変更です。

2017年9月23日(祝)午後4時〜6時

会場 おかまちコミュニティカフェkitto

ゲスト (一社)officeドーナツトーク 田中俊英さん

定員 30名

参加費無料 終了後に懇親会を予定しています。懇親会参加者は1000円

申込 当日参加も可能ですが、座席の準備がありますので事前にご連絡頂けるとありがたいです。

申込方法 → お問い合わせページにてちゃぶだい集会参加希望とお知らせ下さい。

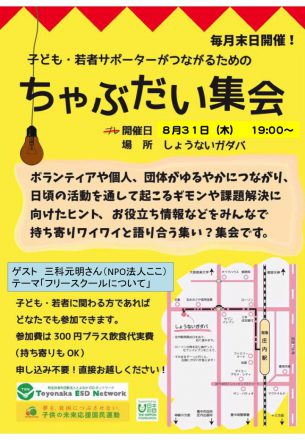

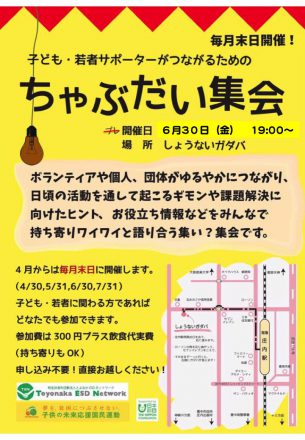

ちゃぶだい集会第5回を開催します!

2017-08-05 地域ブログちゃぶだい集会お知らせESD人権

子ども・若者サポーターがつながるための「ちゃぶだい集会」

開催日:8月31日(木)19:00〜21:00

会場:しょうないガダバ

対象:子ども・若者に関わる活動をしている方

話題提供者:NPO法人ここ 三科元明さん

ボランティアや個人、団体がゆるやかにつながり、日頃の活動を通して起こる疑問や課題解決に向けたヒント、お役立ち情報などをみんなで持ち寄り、わいわいと語り合う集いです。

参加費:300円

申込不要・直接お越し下さい

問い合わせ

特定非営利活動法人とよなかESDネットワーク

toyonaka-esd@ten.or.jp

おでかけちゃぶだい集会@団欒長屋を開催しました!

2017-08-03 地域ブログちゃぶだい集会お知らせ過去の実績ESD人権

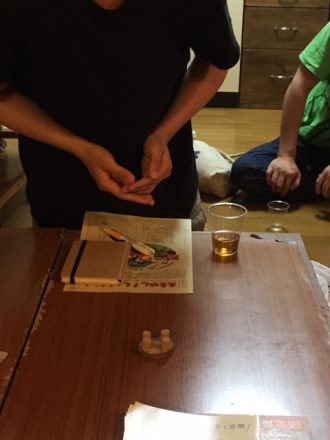

7月31日月曜日、いつものちゃぶだい集会とは場所を変えて、蛍池の「団欒長屋プロジェクト」にお邪魔しました。

この日の話題提供者は、団欒長屋プロジェクトの渕上桃子さん。

日常的な活動や昨年の保育所立ち上げから、現在の状況に至るまでのプロセスを、紹介していただきました。

一度団欒長屋に来てみたかった!と、初めて訪れる方も多く、なんと15名もの参加がありました。

渕上さんからは、「どうやって自分のモチベーションを保っているのか?」といった投げかけが参加者にあり、

それぞれ、さまざまな視点から意見が出されました。

・一緒にやってくれる仲間を増やす。→そのためには、共感してもらうことが大切。

・自分自身の環境を変えてみることも大事。→違うところで、これまでの経験が生きるかも?

・ええかげんさが必要。

・同じコミュニティだけでは、しんどくなってしまう。→他地域、多分野とコラボ。

・チームで取り組むメリット→第三者の存在が大切。

・やりたいことと、やらねばいけないことを整理する。

・私生活にもメリハリ。

・何事もあまり考えすぎない。

・思うがままに、とりあえず進んでみよう!

後半は、「しくみづくり」にも話題が及び、フードドライブのことであったり、地域資源や情報を活かすことなどについても議論が交わされました。

最後は、小さなちゃぶだいを渕上さんにひっくり返してもらって終了。

次回は、いつもの「しょうないガダバ」で開催です。

8月31日(木)19:00〜21:00

ゲスト NPO法人ここ 代表 三科さん

テーマ フリースクールについて

第4回子ども・若者サポーターがつながるための「ちゃぶだい集会」

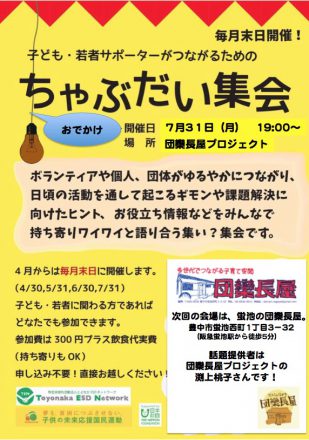

2017-07-17 地域ブログちゃぶだい集会お知らせESD人権

今月の「ちゃぶだい集会」は、庄内を飛び出して

蛍池で開催します!普段なかなか参加出来ない子連れのみなさんも

是非ご参加ください。

子ども・若者サポーターがつながるための「ちゃぶだい集会」

開催日:7月31日(月)19:00〜21:00

会場:団欒長屋プロジェクト(大阪府豊中市螢池西町1丁目3−32)

対象:子ども・若者に関わる活動をしている方

話題提供者:団欒長屋プロジェクトのみなさん

参加費:300円

ボランティアや個人、団体がゆるやかにつながり、日頃の活動を通して起こる疑問や

課題解決に向けたヒント、お役立ち情報などをみんなで持ち寄り、わいわいと語り合う集いです。

参加申込は不要。

直接会場にお腰下さい。

教職員研修で講演しました。

2017-07-10 地域ブログ学校授業過去の実績研修ESD人権

去る7月4日と6日の二日間、豊中市教職員向け研修にて「学校、地域、家庭の連携」

というタイトルで講演させていただきました。

このテーマでお話しさせていただくのは、今年で4年目。

毎年、教師になって10年目の先生方が受ける研修の一コマを頂戴して、

お話しさせていただいています。

受講される先生方は、両日で100名近く。年齢もさまざまです。

今年も教育委員会の職員さんによる「教育行政」のお話しに引き続いての45分。

その短い間に、伝えたい内容を詰め込みながら、ワークも入れます。

今年は、若者のサポート事業で感じた思いも踏まえつつ、実際の出前授業で

私たちが遭遇した「対立」の場面をケース事例に、どんな対応ができるか

どんな気づきがあるのか予想して、話し合ってもらいました。

さすがは、先生達。子ども達の気持ちに寄り添いつつも、全体のバランスをとる

視点を忘れません。

ここで考えてもらったのが、ESDで大切にしている「批判的な」考え方です。

「対立」が悪いことと考えがちな若者たちを見ていて、子どものうちに

どれだけ多様な人と出会えるか、価値観をゆさぶられるような異文化に

触れることができるか・・その経験のあるなしが、後々の生き方に

大きく影響してくるのではないかと感じます。

そのために、多様な主体との連携が必要なのではないでしょうか。

もちろん、セーフティーネットとしての連携があることが大前提ですけどね。

短時間のワークでしたが、グループの中でも、多様な意見が飛び交い

先生方自身の価値観も大きく揺れたひとときだったのではないでしょうか。

ここで得た気づきを、是非実際の現場でも応用して行って欲しいです。

そんなわけで・・・今年は、先生方の熱い思いをひしひしと感じる

ことができた研修でした。

(上村)

第三回ちゃぶだい集会を開催しました!

2017-07-02 地域ブログちゃぶだい集会過去の実績ESD人権

6月30日 第三回のちゃぶだい集会を開催しました。

この日の話題提供者は、NPO法人ウィークタイの代表 泉翔さん。

泉さんからは、日常の活動の中で最近感じる「違和感」について紹介されました。

それは、地域が自分達の活動を受け入れてくれる「優しさ」が実感できる一方で、

「ひきこもり」の人は「助けがないといけない」とか、「配慮がないといけない人たち」とか

「かわいそう」「何も出来ない」などなど・・・そんな気持ちもあるのではないかと

感じることが多くなった、ということでした。

良き支援者=良き理解者なのか?ということも。

実際に、こういったことを感じざるを得なかった事例についても紹介され、参加者同士で

さまざまな意見が交わされました。

支援の能力を量る指標がない中で、専門的な知識だけで支援が可能なのか。

自分達がほしいのは、スキルではなく「マインド」

立場を理解してくれる仲間が必要。

失敗してもトライするチャンスが欲しい。

人生の節目(受験、就職など)で失敗したことに対して、周囲の目が特に厳しい。

何を自分の武器(得意技)に生きていけば良いのか、を学ぶ前に

ひきこもってしまった。

「働かないといけない」と思いすぎないことも大切。

アートは自由。自分の価値を表現しやすい。

子どものうちから、アートに触れる機会を。

自分は変わることが出来る、でもそのきっかけを持てない人に対して

周囲の視線が冷たすぎる。

社会不適合者というレッテル。

他にも参加者それぞれの経験から、さまざまな意見が出され、大いに盛り上がりました。

次回は、おでかけちゃぶだい集会です。

2017年7月31日(月)19:00〜21:00

会場:団欒長屋プロジェクト(大阪府豊中市螢池西町1丁目3−32)

子どもに関わる活動をしているみなさん、関心のある方々は是非ご参加ください。

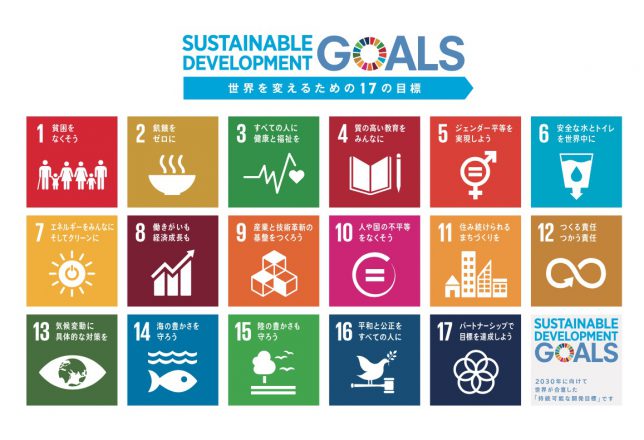

「アナログゲームで語ろうSDGs(持続可能な開発目標)」を行いました!

2017-07-02 地域ブログ過去の実績研修ESD人権環境学習

6月26日京のアジェンダ21フォーラムさんの2017年度の総会交流会に呼んで頂き、

「アナログゲームで語ろうSDGs(持続可能な開発目標)」を行いました。

このゲームは、多様な人が様々なテーマに沿って語り合うことができるもの。

まずは、お互いの趣味や関心について想像し語り合うゲームを体験した後に、

SDGsをテーマに語り合いました。

SDGsとは、17の目標と169のターゲットからなる持続可能な開発目標のことです。

カラフルなアイコンで表現された17の目標について、日常的に感じている課題や

気になる話題について、お互いに語り合い聴き合うことが出来ました。

参加者の話に耳を傾けてみると・・・それぞれの目標はつながりがある。

また、目標を達成するためには、単独の組織だけでは難しい・・そんな声が多々聞かれました。

このゲームは、さまざまな分野や立場のステークホルダーと協働する場合にも役立ちそうです。

京のアジェンダ21フォーラムさん、貴重な機会をありがとうございました。

とよなかESDネットワークでは、今回のようなアナログゲームを使った

楽しい研修も行っています。関心のある方は、是非お問い合わせ下さい。

ちゃぶだい集会第3回を開催します!

2017-06-18 地域ブログちゃぶだい集会お知らせESD人権

子ども・若者サポーターがつながるための「ちゃぶだい集会」

開催日:6月30日(金)19:00〜21:00

会場:しょうないガダバ

対象:子ども・若者に関わる活動をしている方

話題提供者:NPO法人ウィークタイ 泉翔さん

ボランティアや個人、団体がゆるやかにつながり、日頃の活動を通して起こる疑問や課題解決に向けたヒント、お役立ち情報などをみんなで持ち寄り、わいわいと語り合う集いです。

以降毎月末日に開催

7/31、8/31、9/30

参加費:300円

申込不要・直接お越し下さい

問い合わせ

特定非営利活動法人とよなかESDネットワーク

toyonaka-esd@ten.or.jp

協働事業のプレゼンをしました!

6月11日

すこやかプラザにて、豊中市の協働事業市民提案プレゼンテーションが行われ、

「豊中市における協働の文化づくり」をテーマに発表いたしました。

一般参加者向けに用意された20ほどの椅子は、ほぼ埋まり、

審議委員8名が見守る中のプレゼンテーションとなりました。

私達からの内容は、具体的な事業提案というよりも、

市全体で協働がなかなか進まない現状そして、せっかくある制度が

上手く活用されていない現実を踏まえ、協働体質の市民、職員を

増やすための学びの場づくりを行うと同時に、しくみ全体を市と協働で

見直していきましょう、というものでした。

市民からの質問時間がなかったのは、とても残念でしたが、審議委員の

みなさんからは「我々も課題に感じている」「本来、我々委員がすべき

ことなのに、なかなか着手できていない。」「成案化したならば、ぜひ

一緒に取り組みたい」といった応援コメントをたくさん頂戴しました。

一方で「制度に乗らない協働も含めると、その数は膨大。すべての分析、

評価は可能なのか?」といった質問や、「そもそも行政がやるべき仕事。

それを市民目線で協働することは理想だけれど、市民団体が疲弊しないよう、

役割分担を明確にしていく必要があるだろう」といったアドバイスも

いただきました。

最後に、直田会長より「今まで、事業の提案しかなかったが、制度をつくる

当初から想定に入れていた『政策段階の提案』というものが出されて来たと

いうことは、豊中の協働も成熟期を迎えたと捉えていいだろう」と講評いただき、

締めくくりとなりました。

この制度ができて十数年。提案件数も右肩下がりで、昨年はゼロ。

今年も我々一件のみ。現役の審議委員の中には、市民提案制度そのものを、

今回初めて理解できたという方もおられ、市民が制度の理解困難になって

しまっている現実を、改めて実感しました。

成案化するかどうかの返事は7月。

どんな結果になったとしても、今後も「協働」について考え、学ぶ場を継続して、

「協働の文化」を作っていきたいと考えています。