地域

箕面高校でライフデザイン講座を開催しました

2020-01-06 地域ブログ学校授業過去の実績ESD人権総合学習

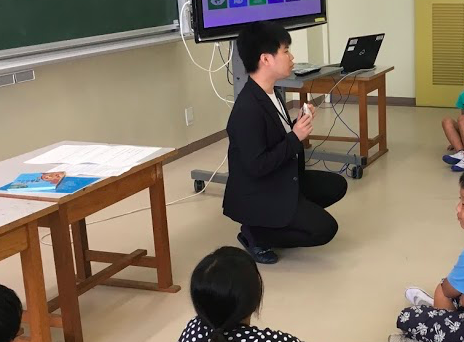

去る12月11日、18日の二日間。

大阪府立箕面高校の2年生全員に向けて、ライフデザイン講座を出前してきました。この授業が実現できたのは、昨年の東淀川高校での授業の噂を聞きつけた校長先生が、ぜひ本校でも生徒に体験させてあげたい!と、家庭科の先生に話を持ちかけたことからだとか・・・嬉しい限りです!!

おかげさまで、2年生総勢350人くらいに向けて、授業を行うことができました。

今回のゲストは、昨年の東淀川高校に引き続き、岡本さんと太田さん(箕面高校卒業生)、今年から新たに豊中市の内田さんという、いつもながら個性的なパパとママ。プラス10月に生まれたばかりの赤ちゃん!

生徒たちは、会場となった図書室に足を踏み入れるなり「きゃー!かわいい!!」「赤ちゃんや!」と大興奮。

主役をすっかり赤ちゃんに持っていかれてのスタート。

私も独身なので、将来のために勉強しておきたいんです・・・という家庭科の先生から、我々を紹介いただき、興奮冷めやらぬ生徒たちをなだめつつ、上村より授業の流れを説明。子育てすることのリアルと働くこととのバランスについて、ゲストのエピソードを通して学び、将来のための選択肢を増やそう!という授業。を、いつもの大喜利形式で(笑

・親になる前の自分となってからの自分で変わったこと

・子育てしていて「良かった!」「嬉しい!」と思える時

・子育てしていて「もうだめ」「あかん」と思う時

・仕事と育児のバランス(我が家の場合)

前もってこんな質問を考えていたのですが・・・それは、高校生には全く通じることなく。子育ての話に「ポカン」とする生徒たち。

そうよね・・急に親になるなんて、進学校のみんなには実感ないよねーごめんごめん。ということで、結局ゲストの皆さんに高校時代にまで遡ってもらい、「高校時代に将来のことって考えてた?」とか、実際になりたいことややりたいことが実現できたのか?とか、思わぬ出会いから今の自分の人生につながっているエピソードとか・・・

もう5回も同じ授業していると、だんだんどこで話して、どこで話さなかったのかとかわからなくなってきちゃいましたが・・そこはもう、頼もしいパパママたちでして。生徒の反応見ながら、一貫したメッセージを送り続けてくれました。

結婚してもしなくても、子育てしてもしなくても・・・私は私。変わらないということ。ただ、結婚することで、独身よりは相手のことも配慮する必要があったりとか、子育てすることで、子どもがいない時期より制約ができてしまうことがあったり・・・でも、年齢とか性別とか立場とかに関係なく、自分自身の「権利」を大切にしていいんだよ。ということ。

それから、結婚することで、子育てすることで、今までとは違う「つながり」や「仲間」もできたよってこと。

子育ては大変だけど、子どもから教えてもらうことや学ぶことって、本当に多いんだよってこと。

最後に、高校生に向けて「今ぜひしておいて欲しいこと」として、将来に向けての選択肢を増やして欲しい、そのために多くの場に出向いたり、多くの人に出会って欲しい、成功も失敗も含めてたくさんの経験をして欲しい。ということを伝えてもらいました。

岡本さんからは、おすすめの本として「女の子の幸福論」大崎麻子・著(講談社)を紹介。自分軸をしっかりもって、誰かの価値観に惑わされることなく「幸せ」に生きることが大切というメッセージが込められた一冊だそうです。

ともかく2週に渡って、多くの生徒さんたちとリアルタイムでやりとりしながらの授業は、我々にとっても深い学びとなり、そして何より楽しい時間でした!

箕面高校の皆さん、先生方ありがとうございました。

(上村)

ちゃぶだい集会Vol.10 エコとは自分を愛する暮らしかた

2019-12-31 地域ブログちゃぶだい集会市民活動情報サロン市民活動情報サロン過去の実績環境学習

ちゃぶだい集会Vol.10 エコとは自分を愛する暮らしかた

12月13日のちゃぶだい集会のタイトルは“エコとは自分を愛する暮らしかた”でした。

エコな生活は「手間をかけ」、「我慢する」かなり大変なものだというイメージが強いのではないでしょうか。今回の講座ではエコな生活を楽しみながら実践している筒井さんと長塩さんをゲストでお招きし、「手軽に」「楽しく」実践できることをお伺いしました。

はじめに筒井さんより、今回のタイトルの元になった、青森出身の民俗学者、故 田中忠三郎さんの「青森のBORO(ぼろ)」についてお話がありました。田中さんはたくさんの古着、古道具を集められた方で、「本物のエコとは『人を愛する気持ち』」という言葉を遺されました。

雪国、青森の冬は厳しく、暖かい衣服がないと暮らしていけません。そのため寒さから身を守ってくれる衣服は、命そのものでした。その衣服をデパートがなかった時代、服は自分で作らなければなりませんでした。麻を植え、育て、それを刈り取って糸にして布を織り、それから着物を作ります。服が破れたら家族のことを想い、継ぎ足し、継ぎ足し着ていました。ある人はそれを汚れた継ぎはぎだらけのボロ着物だと思うかも知れません。田中さんはそれをボロではなく人の優しさだと感じたことからこの言葉を遺された、という素敵なお話でした。

筒井さんが取り組まれている、Permanent Agricultureは「命をつなぐために地球上の資源を使おう」、「命がつながる永続性=循環」という考えなんだそうです。

例えば森は、枯れた木は菌が分解し、土に還り、また違う木の栄養になります。役割を終えたものがまた何かの次の命の糧になるように、植物も生き物も人も、何かに活かされて生きていて、無駄なものはなく、命が繋がっている…そんなお話でした。

そして実際にやっているエコな暮らしを紹介していただきました。

①お味噌は手前味噌

②お茶は茶葉で飲む

③茶ガラで掃除

④野菜は農家から

⑤お肉はジビエ

⑥火鉢・炭が好き

なぜこんな暮らしをしているのかというと、おいしいから、食料自給率は高くしたいけど、フードマイレージ(遠くから運んだり、エネルギーを使う工場で作られているかな)は低くしたいから、動物福祉を考えて「自分が動物だったら、ジビエがいいなと思う」と思うから、マイクロプラスチックの問題が気になるから、石油・石炭・ガスなどの資源は永続的ではないからなどという理由があるそうです。

徹底してやっているわけではないので、スーパーで野菜を買ったり、コンビニでお菓子を買ったりもするけれど、選ぶ基準は“自分にとって心地よいか”だそうです。無理していても続かないですしね。

筒井さんから、現代の人の多くは、欠乏感、無価値感、無力感、不安感、孤立感でいっぱいなっていないでしょうかという問いかけがありました。だから「お金さえあれば…」と思ったり、「環境問題なんて考えたくない」と思い、思考停止になっているのかもしれません。エコな選択をたくさん実践しなくても「食の背景を考えてみる」など、選べなくても想いを馳せることだけでも大切、というお話がとても心に残りました。

その後、筒井さん手作りのお味噌や長塩さん手作りの甘酒を飲み、会場はほっこりとした雰囲気になりました。参加者の方々も「野菜を干す」、「酒粕」、「麹」など様々なことを実践している方が多く、情報交換の場になりました。

年明けもちゃぶだい集会は続きます。

2月5日(水)19:00~20:30 テーマ『子どもの発達』

2月20日(木)13:30~15:30 テーマ『女性が気をつけたい婦人科の病気』

3月 テーマ『防災』

ご都合がよろしければ、ぜひお越しください!

ちゃぶだい集会Vol.9 じぶん、まる ~性の多様性と人権を考える~

2019-12-31 地域ブログちゃぶだい集会市民活動情報サロン過去の実績ESD人権総合学習

ちゃぶだい集会Vol.9 じぶん、まる ~性の多様性と人権を考える~

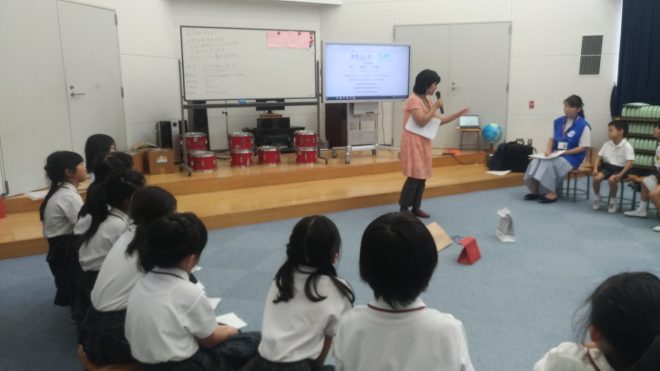

11月8日のちゃぶだい集会のテーマは“性の多様性”でした。

日本では “性の話”と聞くと、“特別なこと”というイメージが強いですが、一人一人が尊重されて生きていくために必要な「人権の話」だと私たちは捉えています。今回は、子ども向けに“性の多様性”についての授業をされている田中一歩さんと筌場彩葵さんをお招きし、“性”について意見交換をしました。

最初に筌場さんから、「言いたいことは言わなくてOK」など場のルールの確認があったあと、一歩さんとパートナーのコンちゃんが普段幼稚園や小学校などで行っている出前授業と同じお話を少ししていただきました。

まず一歩さんからいろんな友達を紹介されました。例えば男の子で、女の子の服が好きな子、女の子で女の子が好きな子、お母さんとお母さんと自分で暮らしている男の子、恋愛感情がない子…。

それを聞いた子どもたちは「キモイ!」という言葉を発したり、「おかまだ」と笑ったりすることも多いのだとか。

一歩さんが「どうしてそう思うの?」と聞くと、「大人が言っていた/笑っていた」というのだそうです。

一歩さん自身も子どもの頃は「外見が男の体=男、女の体=女」と思っていたそうでが、様々な人に出会う中で、性は体の形で決まるのではないことを知ったそうです。けれど社会がオープンでないので話ができなかったり、自分も自分の当たり前を人に押し付けていたのでは? と思われたのだとか。

「キモイ」という言葉を使った子どもには、「どうしてそう思うの?」とは聞くけれど、「こう思おうね」とは言わないそうです。

ただ「(性別がわからないと思った人に対して)その人が言っているのではなくて、周りが男とか女とかおかまとか決めるのは違うと思うし、みんなの前で性のことをいう必要はないよ」というメッセージは伝えているのだそうです。

今回のお話で特に印象的だったのが、子どもたちが例えば“一人親家庭”や“外国ルーツ”など「自分は普通とは違う」と思っていたことを、一歩さんのお話を聞いた後では「自分はおかしくないと思えた」と感想で書く子がいた、というエピソードでした。“性”のことだけではなく、「自分は普通ではない」と思い悩んでいる人は多いのでしょう。そういったお話から“LGBT”、“SOGIESC”という言葉が自分とは関係ない遠い話ではなく、自分の悩みの延長線上だと参加者の方に感じてもらえたのではないかと思います。とても好評で、「もっと対話したかった」と意見をたくさんいただいたので、来年度また企画したいと思います。(大橋)

蛍池小学校にて出前授業をしました

2019-11-13 地域ブログ学校授業過去の実績ESD人権環境学習総合学習

蛍池小学校にてワークショップをしました

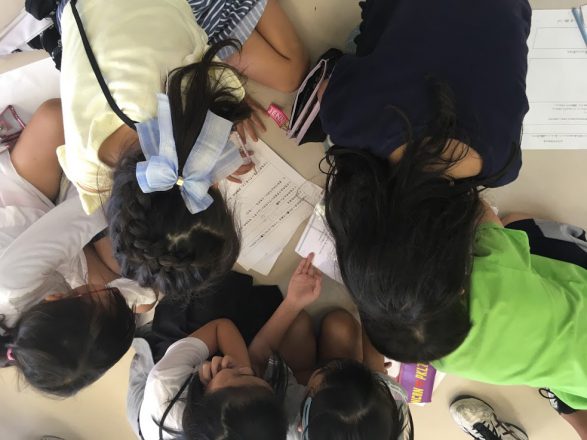

10月7日に蛍池小学校に行き、4年生向けにワークショップ『世界がもし60人の村だったら』を行いました。これは『やさしいまちを考えよう』という授業の一環で、蛍池のまちについて考える前に世界の問題について考えようということで、今回のワークショップの依頼がありました。

最初に世界の人の年齢、男女比、あいさつ、大陸ごとの人口密度を立ったり、座ったり、動いたりしながら学んでもらいました。

後半は、識字についての寸劇。4年生の先生方にも熱演してもらい、字が読めないことでどんな状況が生まれるのかを考えてもらいました。

その後、もったいないばあさんシリーズの『考えよう世界のこと』の絵本を読んで、自分と同じ年くらいの子どもたちはどんな生活をしているのか知ってもらいました。

学校に行けず、仕事をしている子、地雷を踏んで足がなくなってしまった子、少年兵として戦っている子…。

お話を聞いた後はグループごとに子どもたちがどんな暮らしをしているのか考えてもらいました。着ている服は?周りの景色は?表情は?どんなことに困っているの?

また、自分がその子にどんなことができるか考えてもらいました。

あるグループからは、「笑わせる」という意見が出ました。「どうやって笑わせるの?」と聞くと「変顔!」という答えが。実際に病気の子どもたちのところへクラウンなどのおもしろい格好で訪問して、笑わせることで元気づける活動をしている人たちがいるので、すごくいいアイディアだと思いました。

最後にTENの20~30代のお兄さん・お姉さんから「世界のために自分がしていること」を少しお話してもらいました。

「生き物のことを考えたお買い物をしている」こと、「豊中市の子どもたちのことを調査して、自分の居場所があると思える子どもたちを増やすにはどうしたらいいか考えていること」など。

子どもたちからは「子どもでも働いていたり、弟や妹の面倒をみなくてはいけない子がいることにおどろいた」、「今できなくても大人になったらできることもあるってわかったから、大人になっても今の気持ちを忘れないようにしたい」というような感想をもらいました。

子どもたちの世界がちょっとずつ広がって、いろんな視点で地域や世界を見てもらえたら嬉しいなぁと思います。

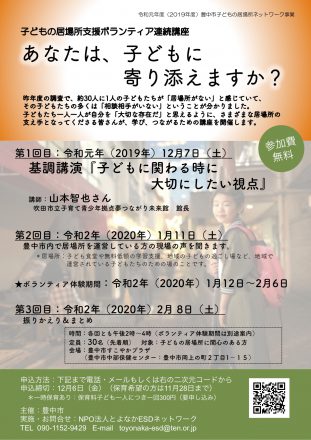

子どもの居場所支援ボランティア連続講座を開催します!

子どもの居場所支援ボランティア連続講座

昨年度の調査で、約30人に1人の子どもたちが「居場所がない」と感じていて、その子どもたちの多くは「相談相手がいない」ということが分かりました。子どもたち一人一人が自分を「大切な存在だ」と思えるように、さまざまな居場所の支え手となってくださる皆さんが、学び、つながるための講座を開催します。

●第1回 基調講演「子どもに関わる時に大切にしたい視点」

講師:山本智也さん

吹田市立子育て青少年拠点夢つながり未来館 館長

日時:2019年12月7日(土)午後2時から4時

会場:豊中市すこやかプラザ

(豊中市中部保健センター:豊中市岡上の町2丁目1−15)

定員:30名(先着順)

対象:子どもの居場所に関心のある方

申込方法:下記まで電話・メールもしくは申し込みフォームから

●第2回目:豊中市内で居場所を運営している方の現場の声を聞きます。

日時:令和2年(2020年)1月11日(土)午後2時から4時

会場:豊中市すこやかプラザ

(豊中市中部保健センター:豊中市岡上の町2丁目1−15)

*居場所:子ども食堂や無料低額の学習支援、地域の子どもの過ごし場など、地域で運営されている子どもたちのための場のことです。

★ボランティア体験期間:令和2年(2020年)1月12日〜2月6日

(希望する豊中市内の子どもの居場所で見学・体験します。)

●第3回目:振りかえり&まとめ

日時:令和2年(2020年)2月 8日(土)午後2時から4時

会場:豊中市すこやかプラザ

(豊中市中部保健センター:豊中市岡上の町2丁目1−15)

申込締切:12月6日(金)(保育希望の方は11月28日まで)

*一時保育あり:保育料子ども一人につき一回300円(要申し込み)

主催:豊中市

実施・お問合せ:NPO法人とよなかESDネットワーク

TEL 090-1152-9429 E-mail toyonaka-esd@ten.or.jp

大阪教育大学付属池田小学校にてワークショップをしました

2019-10-07 地域ブログ学校授業過去の実績ESD人権環境学習総合学習

世界がもし30人の村だったら・・・

9月7日に大阪教育大学付属池田小学校にて、ワークショップ『世界がもし30人の村だったら』を行いました。これはPTA行事の一環で、他にも約20種類の講座を選べる中でTENのワークショップを選んでくれた1~6年生の子どもたちと保護者の方合わせて約30人で世界で起きていることについて考えました。

まずは「今の世界の人口って知っている?」と聞くと、さっそく「73億」とズバリな数字が出ました。インターネットで現在の推定人数をリアルタイムで見られるサイトを見ると、だいたい約75億人で、この数字は今も増えていることが分かりました。

「人口が増えるとどんなことが起こると思う?」と聞いてみると「居場所が減る」、「ご飯がが減るかも」など思ったことを教えてくれました。

ここから『世界がもし30人の村だったら』の始まりです。人物の情報が書かれたカードを配り、そのカードの役になり切ってもらいました。もし世界が16人の村だったら、男女比(LGBTの話も)や子ども・大人・お年寄りの割合、あいさつはどんなものがあるか、大陸ごとの人口密度はどれくらいなのかを体感してもらいました。

また識字の寸劇をお母さんとスタッフで行い、文字が読めないことで困ることや、文字がない地域ではどのようにしているかを紹介しました。

次は嬉しいおやつタイム。カードに書かれている記号ごとにチームに分かれてもらい、チームごとにお菓子を配りました。でも、人数が少ないのに、お菓子が多いところもあれば、逆に人数が多いのに、お菓子が少ないチームがあります。お菓子が少ないチームは、多くお菓子をもらったチームからもらったり、識字の劇のお菓子が余っていることを発見したりしていました。

おやつを食べた後、「今、何が起きてどんな気持ちだった?」ということを聞きました。

少なかったチーム:

「多いところに交渉して、もらってうれしかった」

「私は食べるのをがまんしたら、他の子が割ってわけてくれてうれしかった」

多かったチーム:

「2人で食べようと思っていたのに、みんながちょうだいと言ってびっくりした。納得してないけど、ま、いいかと思ってあげた」、「全部あげるのは嫌だから、自分たちの分を半分残して、他をあげた」

実はこれと同じことが貧富の差として実際に世界で起こっていて、少ない人数が、多くの富を持っている一方で、お金や資源が少ない貧しい人々が多くいることを一緒に考えました。

最後に、実際に若者がしてきた例として『バレンタイン一揆』というカカオとフェアトレードチョコレートを考えられる映画を紹介したり、スウェーデンのグレタさんという16才の少女が気候変動のことを国連の会議で各国の代表に向けてスピーチしたことを紹介したり、『世界がもし100人の村だったら』の詩を朗読したりしました。

子どもたちから、世界を良くするためにできることとして、「世界を知りたいので旅に出たい」、「いろんな国の人と友達になりたい」と言った意見や、「子どもでも働いている子やグレタさんのように子どもでも活動している人がいることを知った」といったような新しい気づきがあったことを感想でもらいました。

低学年には少し難しい内容もあったと思いますが、これから先もいろいろ学ぶ中でこのワークを思い出して、社会の課題を一緒に考えて行動してくれたら嬉しいです(大橋)

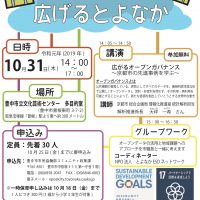

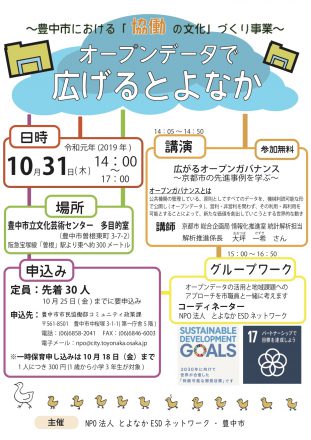

豊中市における「協働の文化」づくり事業 学びの場づくり オープンデータで広げるとよなか

行政がもつ情報を公共データとしてわかりやすく公表することは、市民活動団体、事業者等と情報共有する上での前提となることです。多様な主体と協働で課題解決への取組みをさらに推進するにあたり、「オープンデータ・オープンガバナンス」をテーマに取り上げ、公共データの公表と活用を先進的に実践している京都市の取組みから学びます。

実施日時

・令和元年(2019年)10月31日(木曜) 午後2時~午後5時

実施場所

・豊中市立文化芸術センター 多目的室(豊中市曽根東町3-7-2)

対象者

・市民、市民活動団体、事業者、学生等(定員30人)

※一般参加者のほか、職員研修として豊中市職員が参加します。

内容

(1)講演 「広がるオープンガバナンス~京都市の先進事例を学ぶ~」

講師 京都市 総合企画局 情報化推進室 統計解析担当 解析推進係長 大坪 一希おおつぼ かずき さん

(2)グループワーク 「オープンデータの活用と地域課題へのアプローチを考える」

コーディネーター NPO法人とよなかESDネットワーク

申込み

定員:先着30人

10月25日(金曜)まで

申込先:電話、メール、ファクスでコミュニティ政策課

一時保育

1人につき300円(1歳から小学3年生まで)

10月18日(金曜)まで申込み

お問合せ

市民協働部 コミュニティ政策課

〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎5階

電話:06-6858-2041

ファクス:06-6846-6003

詳しくはコチラ

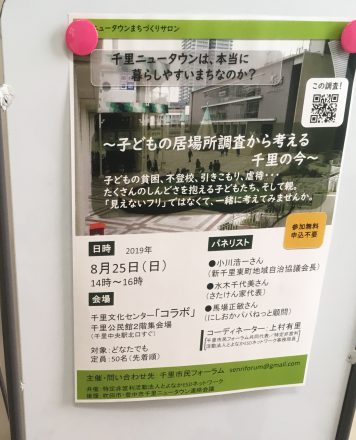

「子どもの居場所調査から考える千里の今」を開催しました。

8月25日豊中市立千里公民館にて、千里市民フォーラムとの共催事業「子どもの居場所調査から考える千里の今」を開催しました。パネラーは、小川浩一さん(新千里東町自治協議会長)、水木千代美さん(さたけん家代表)、馬場正敏さん(にしおかパパねっと顧問)の3名。

このイベントは、昨年度豊中市と協働で行なった「子どもの居場所づくり資源調査・研究」の報告書に基づき、その概要を報告させていただいた後、パネラーの方々からのコメントや会場も交えて「子どもの居場所づくり」について考えるというものでした。

この調査研究にも協力くださった小川さんからは、地域の子どもたちのエピソードも交えながら、子どもを一人の「人」として、真剣に向き合う大人が必要であることを伝えていただきました。

水木さんからは、「そもそも居場所って、どんな場所なのか?」という問いかけに始まり、顔の見える関係性を築くには、最大でも「小学校区」程度のコミュニティの大きさでないと難しいことや、きめ細かい対応をするためには公より民が適しているが、継続するためには行政との繋がりも必要であること、担い手がなかなか世代交代していかないという課題も出されました。また、そこにいる人の醸し出す「空気感」が何より大切だということも伝えていただきました。

馬場さんからは、今後に向けた具体的な提案が挙げられました。

- 学校の中に居場所を作れないか。

- 横串を通すようなプラットホームの形成。

- 個人情報の管理が難しければ、ニックネームで管理するのはどうか。

- お金ではなく物の支援。住むところや場所など。

- 地域子ども教室の有効活用。

- 人的資源の確保を仕組み化する。など。

これらを受けて、後半は会場の意見も交えつつ進められました。

- 転勤族が多いという土地柄と「おしゃれ」な街で子育てする中で、SOSを口に出せない母親が多くいる。隠れ貧困、教育虐待なども。

- 子どもよりも親が多くの事情を抱えている。母親の精神疾患。孤立化。

- 子どもは群れて遊びがちだが、なかなか群れることができる場所がない。

- 地域の大人が子どもの声を聞く機会がない、聞ける場所がない。

- 一方で「子どもは想いを言語化できない」ので、聞き方を工夫しないといけない。

- 宝塚フレミラのタイムシェアにあったような、高齢者と子どもが共存できるような多世代の居場所が理想的なのではないか→一方で行政の縦割りの弊害がある。

- 福祉施設の活用。行動経済学に基づいた、居場所づくり。

- スクールソーシャルワーカーと地域との繋がりは?

- オンライン上で作る繋がりや居場所もある。

- 千里中央に増えている「パブリックスペース」を活用できたらいい。

- 東町の「見守り隊」のように、地域住民が孤立しがちな家庭や子どもをつないでいけたら良い。

- 本当に支援が必要なところに、まだ手が伸びていない現状がある。

- 大阪市内で活動している。北摂は、しんどさが見えにくい地域なのではないか。

- そもそも子どもは支援されたいとは、思っていない。

などなど・・・多くの多様な意見が出されました。

最後にパネラーの方々に「私の思う居場所とは・・・」について答えていただいたところ、

- 自分が居ていいんだと思えるところ。

- 心が安らぐ場所

- 自由にできる場所。「決められたことをする」のではない場所。

といった意見をいただきました。

新たな何かを作るのではなくて、今あるものを「かけ算」して、多様な居場所を作ることも大切だというコメントもいただきました。

他の場所でも語られていた「空気感」づくり。おしゃれな街だからこそ、言い出せないSOS、見た目の豊かさに埋もれてしまう辛さやしんどさ。千里だからこその「心の闇」があることも再認識されました。

2時間という限られた時間内で語るには、あまりにも深く広いテーマでしたが、多くの方々から、「今まで見えていなかったことに気づかされた」とか、「まずはつながることから始めてみたい」といった前向きな意見をいただき、新たな一歩が踏み出せたのではないかと実感しています。

貴重な意見を下さったパネラーの皆さん、ご参加下さった皆さん、ありがとうございました。

サロンdeちゃぶだい集会『子どもの居場所を考える~子どもの居場所調査研究報告会』

2019-07-14 地域ブログちゃぶだい集会市民活動情報サロン市民活動情報サロン過去の実績ESD人権

報告が前後しましたが・・・5/21(火)13:00~14:30『子どもの居場所を考える~』というテーマでちゃぶだい集会を行いました。

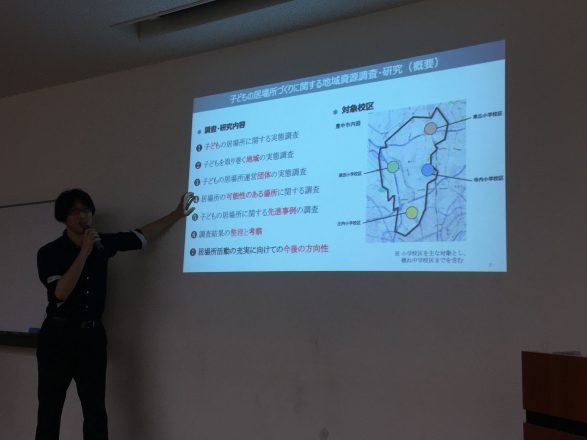

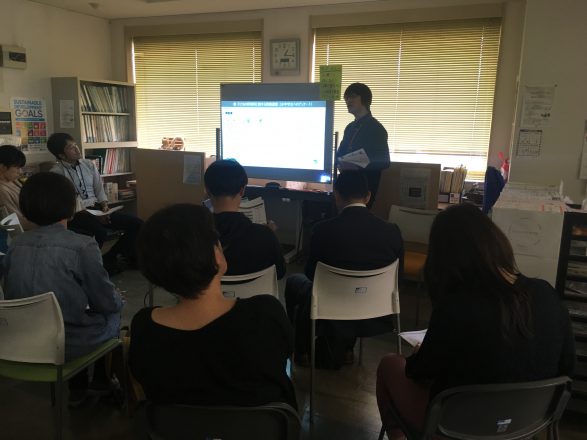

この日は、とよなかESDネットワークが、2018年度に豊中市と協働で行った「子どもの居場所づくりに関する地域資源調査・研究業務」の報告会と意見交換会を行いました。

はじめに子ども政策課の職員から、子どもの未来応援施策に基づき、子どもの育ちを支えていくための居場所づくりの必要性などを伝えていただいた後、昨年度の調査研究内容について、TENのメンバーから報告しました。

居場所がないと答えた子どもが4%存在することや、居場所があると答えていても相談者がいないことや不安な気持ちを伝えている「気になる子」が30%近くいること、夢がないと答えている子が30%いることなど、子どものアンケートから見えてきた実態をお伝えしました。また、学校内や地域での取り組みや他市の事例、今後こどもの居場所になり得る可能性のある施設などについても報告。地域全体が「子どもの居場所」になることを願って引き続き取り組んでいく旨をお伝えしました。

参加者は、市内に住む「子ども」に関わりのある活動をしている市民が多く、ほかに滋賀県、兵庫県からの参加もあり、他府県の事例紹介や日常の活動で感じていることなど、子どもに関するさまざまな意見が交わされました。

とよなかESDネットワークは、市の担当者とチームを組んで、市内各地で調査結果を報告し意見交換するキャラバン隊を結成し、今年度も仕組みづくりを進めています。

ぜひ、うちの校区で話して欲しい!という地域があれば、ご連絡ください。

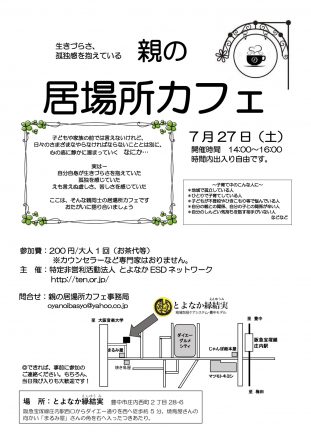

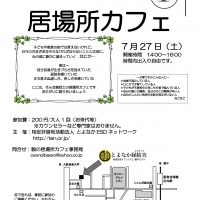

生きづらさ、孤独感を抱えている「親の居場所カフェ」

子どもや家族の前では言えないけれど、 日々のさまざまなやらなければならないこととは別に、心の底に静かに溜まっていく なにか…

実はー 自分自身が生きづらさを抱えていた 孤独を感じていた

えも言えぬ虚しさ、苦しさを感じていた

ここは、そんな親同士の居場所カフェです

おたがいに語り合いましょう

日時:7 月 27 日(土)

開催時間 14:00~16:00 時間内出入り自由です。

参加費:200 円/大人 1 回(お茶代等)

※カウンセラーなど専門家はおりません。

場 所:とよなか縁結実 豊中市庄内西町 2 丁目 28-6

阪急宝塚線庄内駅西口からダイエー通りを西へ徒歩約 5 分、焼鳥屋さんの 向かい「まるみ屋」さんの角を右へ入ったつきあたり。

主 催:特定非営利活動法人 とよなか ESD ネットワーク

問合せ:親の居場所カフェ事務局

oyanoibasyo@yahoo.co.jp